マイコトキシン

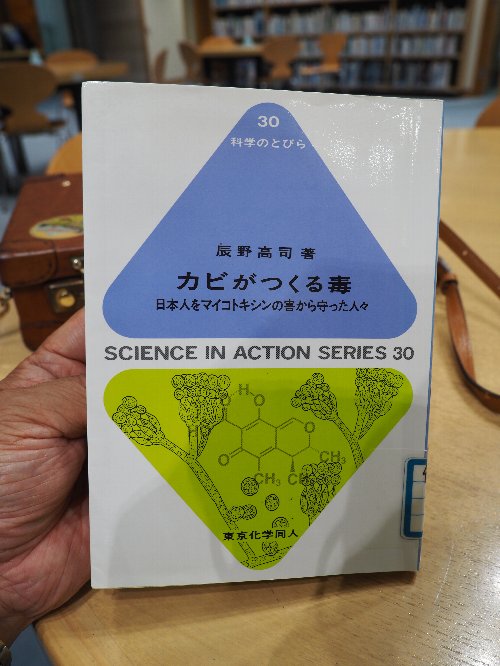

仕事で頭が煮えたので、気分転換に近所の博物館へ。 そこの図書室で見つけたのがこの本。 戦後すぐの黄変米の話から紐解いて、麦角中毒やら手前味噌起因の慢性毒中毒やら、今では当たり前の複数分野共同研究やらの回顧録(毒素の同定、病理機序解析、毒素の構造解析、を薬学と病理学と細菌学共同でやるとかね)。 筆者は辰野高司。 カビがつくる毒 日本人をマイコトキシンの害から守った人々 出版は農学系教科書でおなじみ東京化学同人

脚気が鈴木梅太郎のオリザニン発見で駆逐されたはずなのに、実は衝心性脚気(いわゆる劇症脚気)で発症3日で死に至る脚気があって、それがカビ毒起因じゃないか(結論は当時は出ず)、とか。 ただ、国がコメの検定をするようになってからコメのカビ毒による被害が大きく減った統計があって云々(衝心性については、それが因果か相関かは、わからなかったそうな)。

書かれたのは90年代の米不足で輸入米にカビ毒汚染されたものがあってメディアがキャーキャー言っていた頃。 マイコトキシン起因の肝癌を含む肝臓疾患の摂取量対発生頻度の説明とか 世の中「ゼロ対完全」じゃないのよ という説明もありまして 良い書き物と思いました。 農学部で農芸化学とか微生物学とかやった人にはすっと読める本だな と思いましたが、一般向けにはちょっと厳しい気がしたなぁ。

書かれてから30年以上。 分析機の進歩で微生物学上の定説も変わってきているでしょうから、学説上の解説は置いといて、厚生省(当時)や学問の世界が国民を汚染米から守ろうとして一生懸命に働いたっていうのは、読み物として良かったです。 現今の本邦を見るにつけ、他所の国の事のような話です。

「アフラトキシン関連のカビ毒については、食料、飼料について規定が作られ、それに汚染されているものはわれわれの 口には入らないようになっている。 日本人も豊かになって、カビの生えたような粗悪な食料品は 輸入しても売れないという問題もあって、われわれが食べる食品は菌学的にはたいへん綺麗なものであると思う。現在ではむしろ輸入穀物や野菜・果物などの、外国では許されている「収穫後にかける農薬」の問題の方が、食品衛生の問題としては重要になっている。 しかし、いつまた外国から主食である米を輸入しなければならないとも限らないし、現実に麦では消費の大部分を輸入に頼っているわけだから、公衆衛生の面でわれわれの研究をぜひ生かして欲しいと願っている。」(筆者)

収穫後に使用するポストハーベスト剤は、この恐ろしいマイコトキシンの発生を抑えるために使うんだが、多くの科学に遠い方々はカビ防止剤よりカビ毒のほうが健康に良いらしい。。。 科学に正直な人はリスクについて正しい評価ができるもので、辰野先生の「いつまた主食のコメを輸入することになるか。」という危惧はど真ん中で当たりました。 公衆衛生の担当官庁の皆様。 先人の教えを思い出してちょ。

そういえば小泉農相は備蓄米のカビ試験無しにしてしまったらしいけど、カビ毒なんて言葉さえ知らんだろうけどなぁ。 神奈川県民として実に情けない。 まブンケーだしな。

ともあれ 脳味噌を休める役には立ちました。 この本、絶版なんだよねぇ。 惜しいねぇ。

Share this content: