早川町が面白い

山梨県南巨摩郡早川町(JCG17007F)。 崩壊土壌の山深い町。 無尽蔵に取れる川砂利以外になんの産業があるのか? というところですが地下資源が豊富で、ひところはいくつも金、銅、石膏などの鉱山があったのだそうで。 未だに日本軽金属の変電所や発電所が見られます。 日本軽金属が下流に位置する昔の清水市(今はJCC1801)に工場を2つ、研究所を1つ持っていることを見ても結構な産出量だったのでしょうか(それとも自前発電か主か?)。 下流の清水港がボーキサイトの輸入港として大きいのは日本軽金属があるからなのでしょうが、この会社の国内事業所は港湾に近く電力供給のいいところと言う共通点がいかにもアルミ屋さんです。

ちなみに早川町の今の主力産業はリニア新幹線の工事で、それが終わったら水力発電による電力と砂利ビジネスに戻るのでしょう。

早川町と言うと前から行こうと思っていた奈良田温泉と西川温泉がありますが、この夏の暑いのに温泉に入る気はしないのでパス。

最近外人向けSNSで知ったのですが西川温泉には「世界最古の宿泊施設」慶雲館があります。 平成に入ってから温泉掘削に大成功したらしく「これは類稀だ!」と温泉技術で飯を食っていたXYLが驚く毎分1,600Lを自噴する源泉をお持ちです。 宿も宿泊客も硫黄硫黄と力説しているので硫化水素泉?と思ったら、カルシウムナトリウム泉でした。 「わずかに硫黄臭」と成分分析書に書かれています。 ところでこの分析書は今年で10年経つので、温泉法に従ってそろそろ新しい分析書のための分析試験の手配をしないとね。 分析書の泉質決定についての解説はこちら

いずれにせよpH9.2のミネラルてんこ盛りの温泉をすべての部屋に給湯するということは普通の塩ビ管ではできません。 あるんですなぁ。 温泉専用配管というのが。 これ。 架橋ポリエチレンは高温(90℃)になる場所の電線ケーブルの絶縁にも使われます(電工の資格を取るときに習った。 VVF線は60℃までしか使えない。)。 そして酸アルカリの腐食にも強い。

PGJの、この他の温泉ウンチクはこちら

慶雲館はふるさと納税で泊まれるらしいので冬になったら行きましょうかね。 (秋は激混みらしい)

さて、南アルプススーパー林道は一般車両通行止めなので県道は奈良田で終点です。 奈良田にはバブルの頃に建てた郷土資料館があります。これが実に興味深かったのです。

クルマは下の駐車場に駐めます。

坂を徒歩で登って行くと古民家カフェがあります。

そこで600円の入場券を買ってまずは山岳写真館へ

白籏史朗なる写真家の写真を拝みます。 銀塩時代の写真機のデカいこと。。。 6x4.5とか、6x6とか、あれを担いで山登りは大変だったろうなぁ。

次に郷土資料館

奈良田では焼畑農業を昭和30年代までやっていた。 この関連資料が文化財です。 焼畑ですよ。 インドネシアとかでやっているあれ。 しかもこの急傾斜地で。

傾斜地を焼いたら表土流出で坊主になるというのがPGJが習った圃場学の常識だったので「へー!」と驚き。 15年1サイクルで15箇所の内2-3箇所を順番に使いながら焼いて、ソバ植えて、大豆植えて、ヒエ植えてと一箇所3年使って、そのあと木を植えて、と輪作していったのだそうです。 ヒエ、アワと言ったら「七人の侍」で百姓たちが食っていたのもヒエアワ。 米の飯など年に2回しか食えん という生活だったそうで。 どうしてそんなところにあえて住むのか?は柳田國男先生にでも習わんといけないですね。

30分近いビデオの説明があります。 素材が古くリマスタもしていないのですが、内容が「へぇ!」です。 焼畑ってこうやるのねぇ。 です。 縄文弥生時代と変わらん生活サイクルだった気がします。 大変興味深かった。

こちらは復元住宅

見ておわかる通り、塗り壁漆喰壁がなく、すべて木の板壁です。 土や藁の入手にこまるので豊富に有る木で全部作る。 ということなのでしょう。

更に何故かわからんですが奈良田には孝謙天皇逗留説がありまして。

山並2つ西の大鹿村には後醍醐天皇の皇子が本当に住んでいたので、それに張り合ってそんな伝説を作ったのか? どうなんでしょう? 隣の身延町(JCG17007G)には「長袖の墓」なる名のしれぬ貴人の墓がありまして、富士の裾野方面から逃げてきて、南朝の拠点だった大鹿村(JCG09008C)へ行く途中だったのか?(主街道を避けるとそんなルートだわねぇ。 家康も伊賀越えしたし。) そんな南朝の落ち武者やら落ち貴族やらが大鹿へ抜けるのを諦めて物語を作ったか? (孝謙天皇は道鏡で有名ですね)

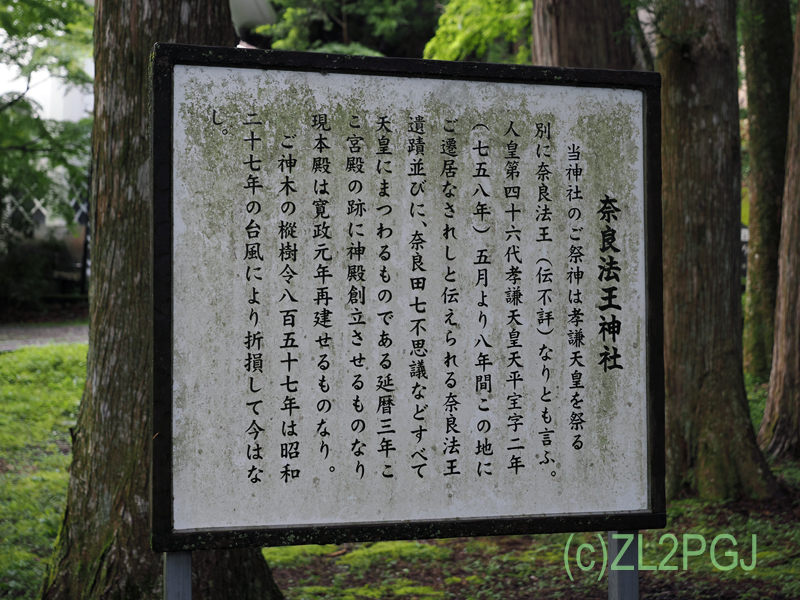

こちら御祭神が孝謙天皇の神社。

いわれ

隣に奈良田温泉があります。

今回のルート

涼しくなったらGROMで行くかな?

Share this content: