道後温泉 利根ボーリング偉い

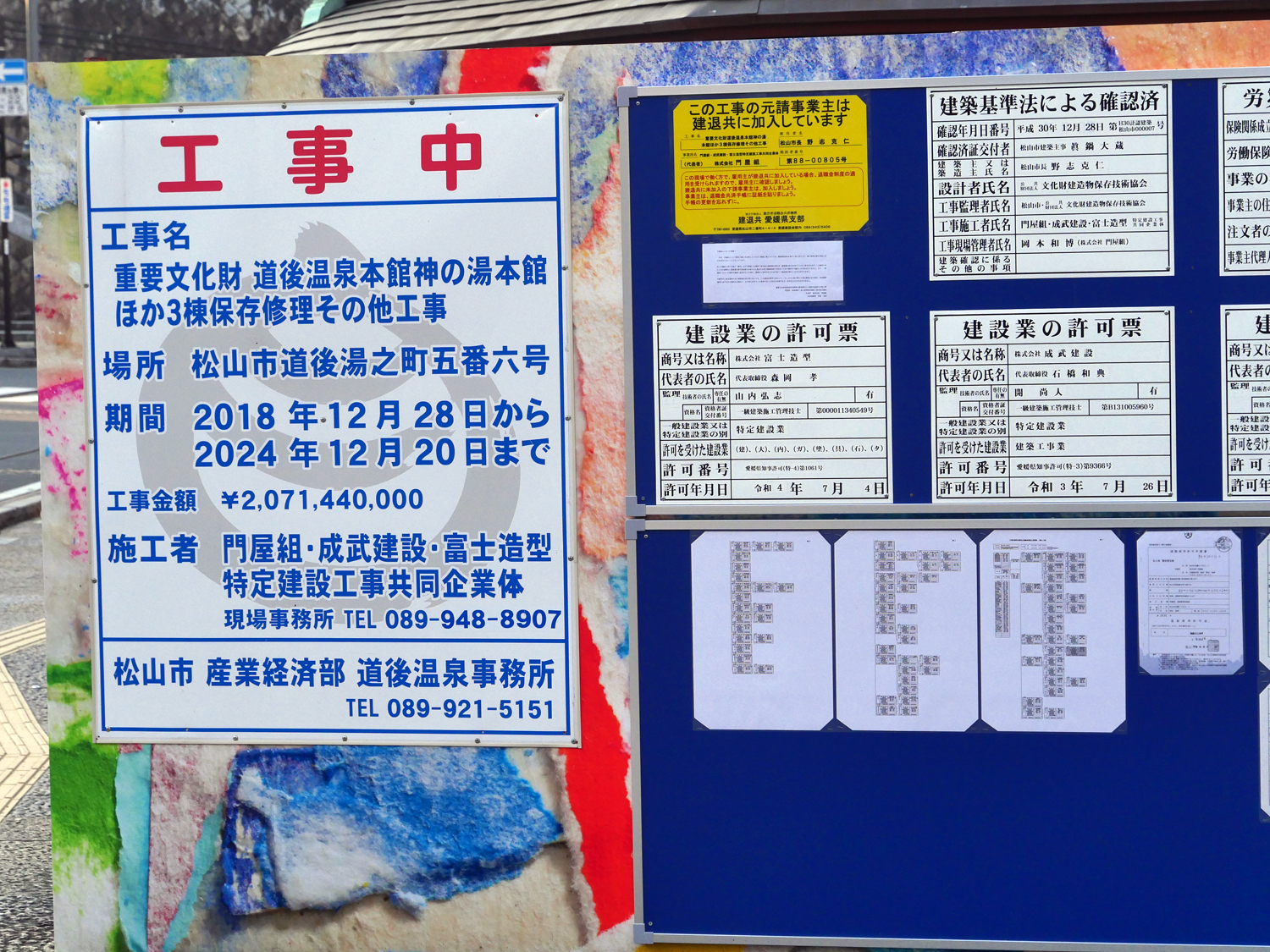

中四国旅行の2日間は道後温泉に泊まりました。 あの有名な道後温泉本館は「まだ修理中」でした。 あらあら。

外観と皇室専用湯殿だけ拝見してきました。 生きていたらまた行けばいいし。

で利根ボーリングとはなにか?

飛鳥の昔からある道後温泉。 歴史あるのは有馬温泉同様ですが、湧出量が多くはなく、基本的に本館などの温泉施設へ「入湯に出かける」のだったそうです。 戦後旅行需要が増えて温泉宿が内湯を作りたくても「湯が足りない」状態だったそうで。

そこで、温泉井戸を新たに掘ったのが塩田岩治氏率いる利根ボーリングで1955年に揚湯開始したのだそうです。

写真の銅像がその岩田氏。 道後の人々は嬉しくて銅像まで建ててしまったのですねぇ。

その後、利根ボーリングは分割継承され

利根エンジニア http://www.tone-eng.co.jp/

東亜利根ボーリング https://www.toa-tone.jp/

になって続いております。 どっちか知らんが、温泉井戸業界では今でも「利根」は有名だそうです。

というわけで銅像の脇には給湯パイプラインが走っております。 神奈川県だと源泉の上には櫓が残るので源泉の特定はわかりやすいのですが愛媛ではそうではないので源泉の場所はよくわかりません。 とはいえ銅像の横が松山市の温泉課の事務所なので、その中に源泉井戸もあるのかもしれません。 (でも分湯場だから源泉じゃないか)

そもそも道後温泉は給湯量が需要に追いつかないし、新規掘削は県/市がめったと許可しないし、「お湯が足りない」のは今も昔も変わらないらしいです。

で、不思議に思ったのが、浴室の給湯口が水面上にあって轟々と注いでいる施設が多い。 昔からある本館などの施設は理解できますが旅行ブームになってから建てた宿泊施設で水面上に給湯口を設けられるほど新湯の給湯が可能かしら? ボイラーを焚いて井戸水を温めれば物理的には可能ですが「コストが馬鹿みたいに掛かって大変だろうなぁ。」 というのも、再循環湯は衛生上の理由で水面下給湯しか許されない(年寄りが死ぬ)からなのでした。 まぁ、 素朴な疑問。

さて、本館の皇室湯殿ですが。 格式ですなぁ。 一見の価値があります。

ともあれ、道後温泉 さすが歴史のある湯であります。

Share this content: